はじめに

ソフトウェア開発において、「設計書の改訂」は日常的な作業です。

しかし、そのたびに「どこが変わったのか」「なぜ変わったのか」を把握するのに、知らず知らずのうちに多くの時間を費やしていませんか?

たとえばこんな経験はないでしょうか?

- 設計レビュー前に「前回からどこを直したのか」を確認するのに手間がかかる

- 修正済みのはずの内容が、レビューで「見落とし」として指摘される

- 手動で差分一覧をまとめたけれど、変更漏れや記載ミスがあって手戻る

これらは一見、小さな「手間」に思えますが、積み重なればチームの開発速度や品質に大きく影響する“見えないコスト”です。

差分管理は「仕方がないもの」ではない

多くの開発現場では、WordやExcel、モデリングツールを使って設計書を作成しています。

そして、改訂時には前回版との比較を手作業で行い、変更箇所に色を付けたり、一覧を別途作成したりと、設計本来の業務とは少し離れた��“管理作業”に時間が割かれています。

このようなプロセスは、「そういうものだ」と思われがちですが、果たして本当にそうでしょうか?

設計書の改訂差分が「見える化」されたら

もし、文書や図、表といった設計情報の変更点が、自動的に分かりやすく可視化され、追加/変更/削除といった内容が、ツール上ですぐに確認できたら以下のような嬉しさがあります。

- レビューにかかる時間が短縮されます

- 差分の見落としによる手戻りもなくなります

- 差分一覧をつくるといった作業も不要になります

そんな環境があれば、設計者が本来注力すべき「設計そのもの」にもっと時間を使えるはずです。

Next Designが実現する、差分の「見える化」

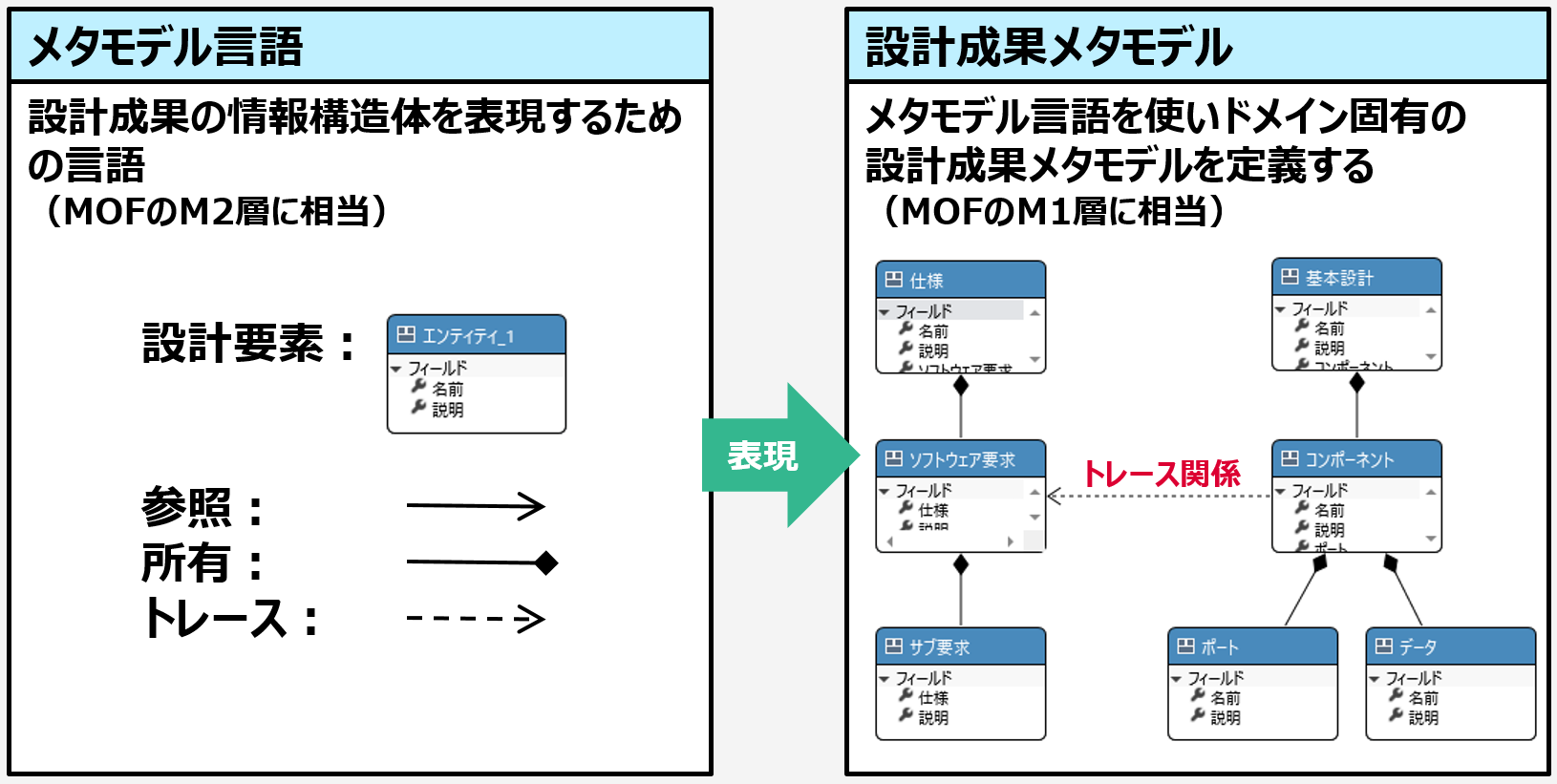

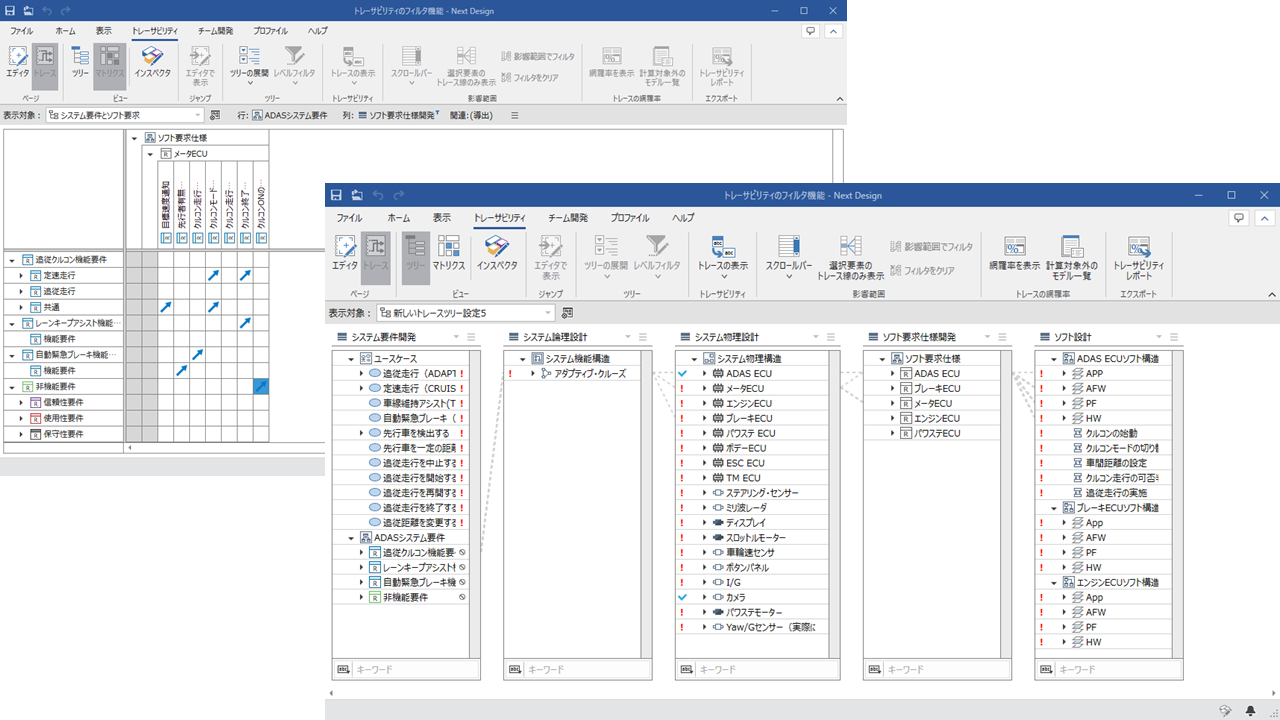

Next Designは、設計情報を単なる文書ではなく「モデル」として扱うことにより、改訂時の差分をツールが自動的に抽出・表示できます。

文書ベースにおける差分との決定的な違いとは

「差分を表示するだけなら、Wordにも比較機能があるのでは?」 そんな疑問を持たれた方もいるかもしれません。

確かに、Wordには変更履歴の記録や比較機能があり、差分を可視化することは可能です。ですが、Wordの差分比較はあくまで 「文字列」ベース のものです。

設計書には、単なる文章だけでなく、「クラス」 「項目」 「構成」 「関係性」 など 意味を持った情報(モデル) が数多く含まれています。 Next Designでは、こうした情報を「モデル」として扱っているため、構造化された意味単位で差分を把握することができます。

Word文書との比較:何が違うのか?

| 比較ポイント | Word(文書ベース) | Next Design(モデルベース) |

|---|---|---|

| 差分の基準 | 文字単位の違い | モデル(項目・構成単位)の違い |

| 図の比較 | 図全体を画像として比較。構成要素の差分まではわからない | 図内のクラスや属性など、構成要素ごとに差分を抽出・表示 |

| 差分の精度 | 行や段落のずれによって、関係のない箇所まで差分と判定されることがある | 意味的な差分だけを抽出。見た目の違いは影響しない |

| 抽出の粒度 | 細かすぎて全体像が見えにくい/修正箇所が点在しやすい | モデル単位の差分表示で、変更の意図が読み取りやすい |

| フォーマット統一 | 独自テンプレートによる手動管理が多い | 差分表示はツール内で一貫性を保って自動処理される |

モデルだからこそ、意味が伝わる

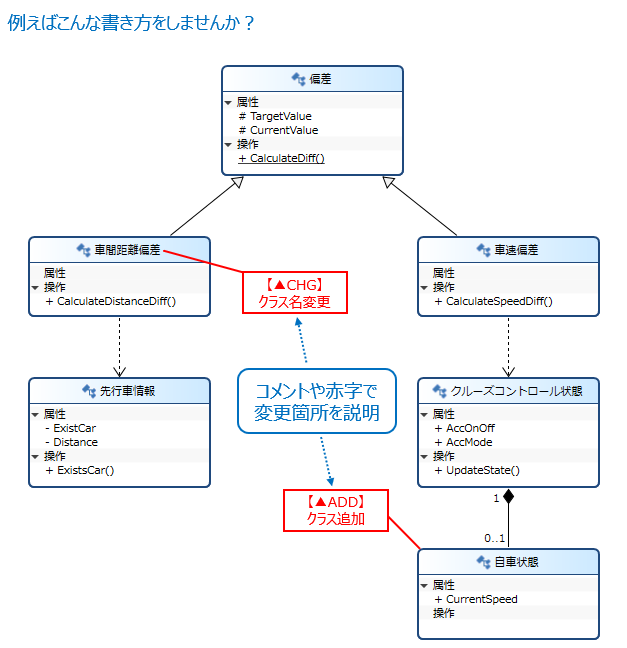

たとえば、クラス図に新しいクラスを追加した場合を考えましょう。

- Wordで図を貼り付けていた場合、その画像は「どこが変わったか」を目視で判断するしかありません。

- 一方、Next Designであればクラス単位で追加・変更・削除が明示的に表示されます。

また、ツリー構造のように階層を持つ情報でも、どのノードが追加されたのか、どの枝が変更されたのかが視覚的に明確になります。 これにより、レビュー時には「どこが変わったか」だけでなく、「どういう意図で何が変わったか」まで、少ない手間で理解できるのです。

この仕組みにより、これまで時間を取られていた「変更箇所の確認・整理」といった工程が不要になります。

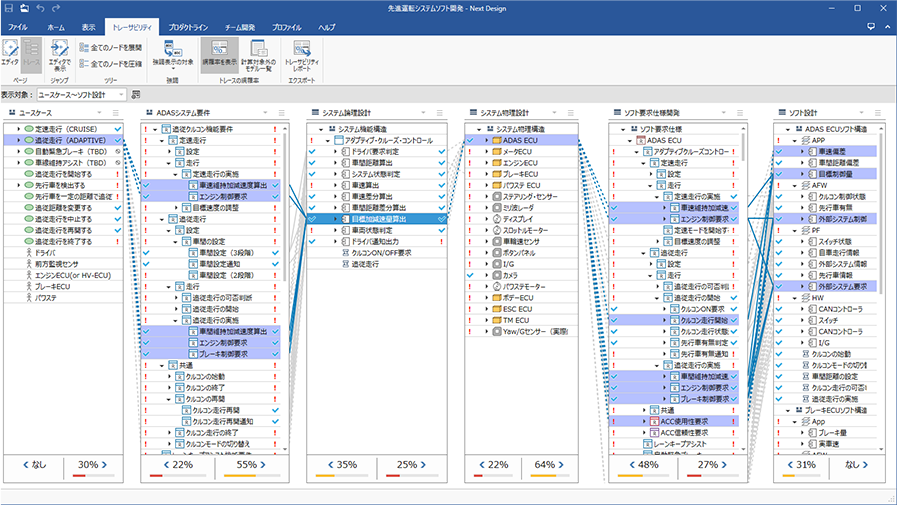

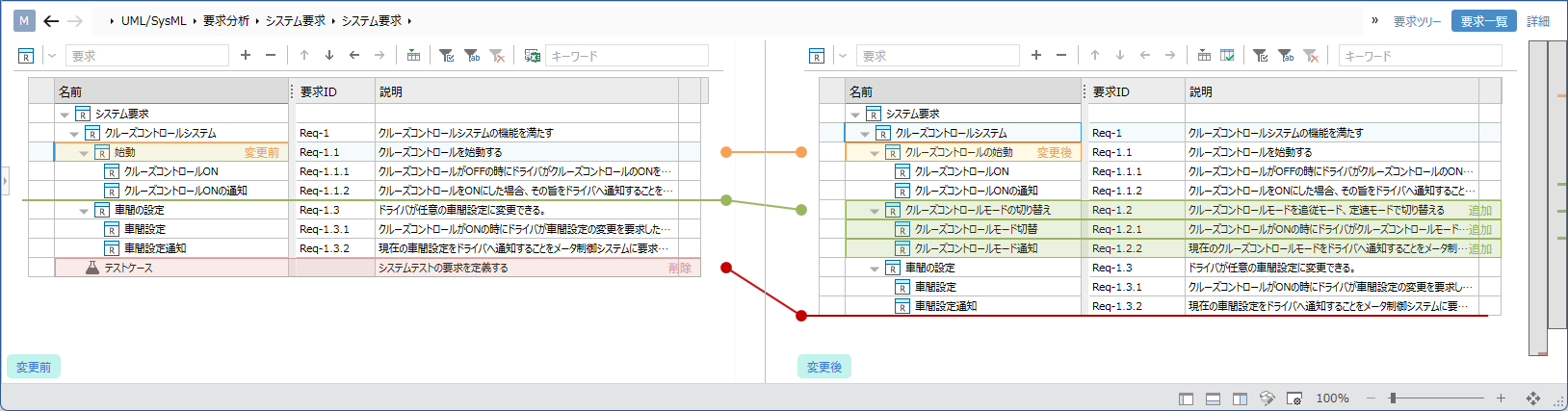

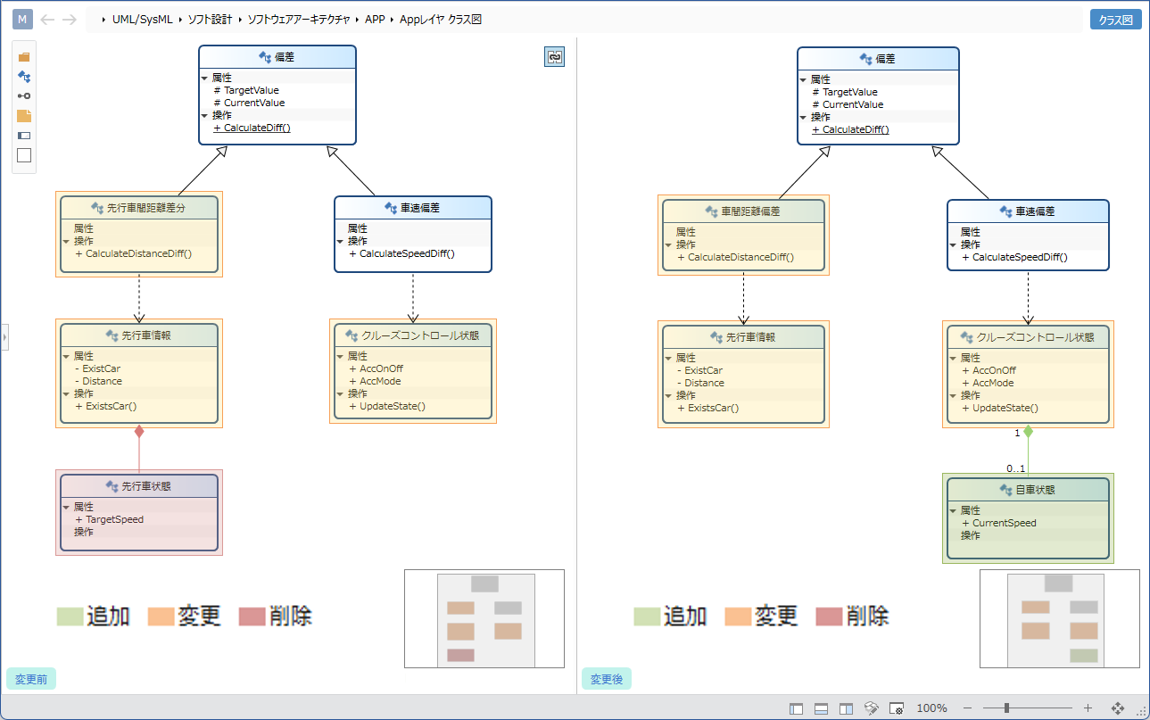

Next Design の表示例

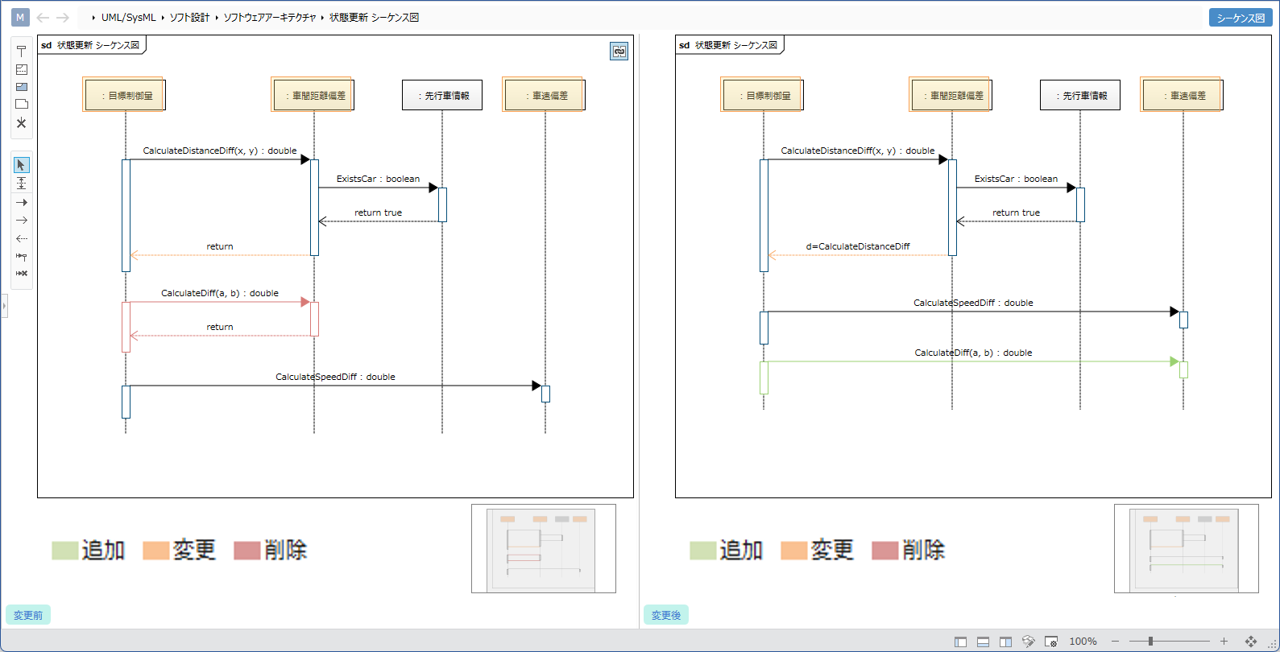

以下のようにドキュメントはもちろん、クラス図、シーケンス図も左右に変更前後を表示し、一目で差分が分かります。

-

ツリーグリッド

-

クラス図

-

シーケンス図

「設計変更の管理」は、次のレベルへ

設計の現場では「差分管理」は不可欠なプロセスです。

しかし、それが今も“手間のかかる作業”になっているなら、改善の余地は十分にあります。

Next Designは、こうした課題を根本から見直し、「見えないムダ」を削減することで、設計者の時間と集中力を設計業務に取り戻す手助けをします。

差分管理に費やしている時間とコストはどれくらいかかっていますか?

一度、振り返ってみませんか?

詳細は「変更前後の差分をマルチビューで確認」を参照ください。