関連フィールド名・クラス名の命名の考え方

メタモデル定義時、参照関連・導出関連を追加した際に、以下の名前は自動で決定されます。

- 関連元フィールド名

- 関連先フィールド名

- 関連クラス名

定義した関連の意図・目的を明確にするために、上記の名前は適切に設定したほうが良いでしょう。

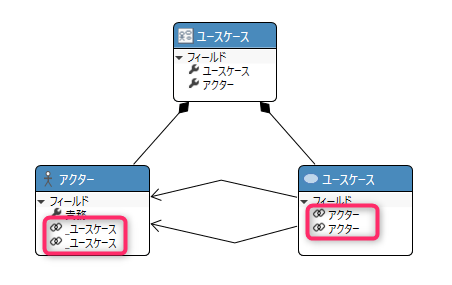

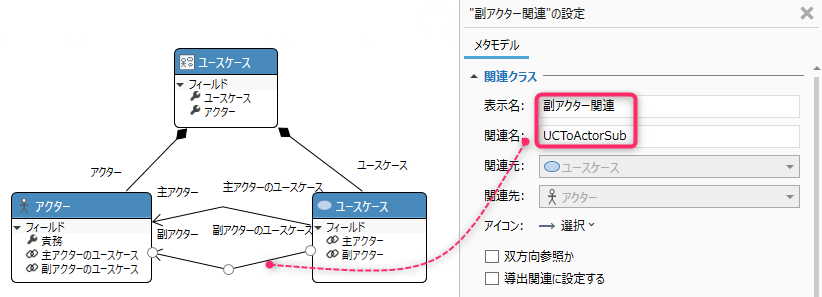

例えば、「ユースケース」クラスから、「アクター」クラスへの参照関連が、主アクター・副アクターの位置付けで2つ定義されている場合、 関連フィールド名を変更しないと以下のように区別できません。※フィールド名は重複する場合、自動で"_2"が付与されます。

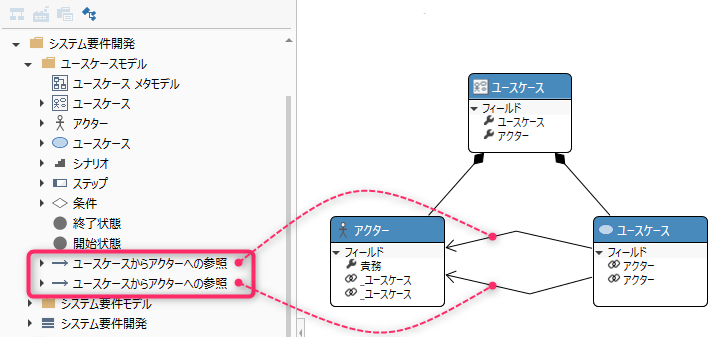

また、関連クラスの名前も自動で命名され、それぞれ何の関連なのかの目的が分からず区別ができません。

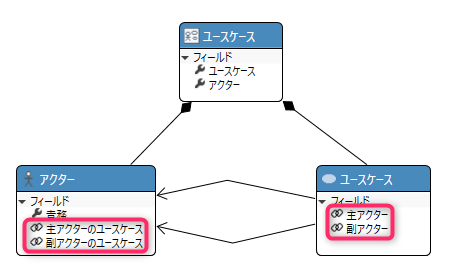

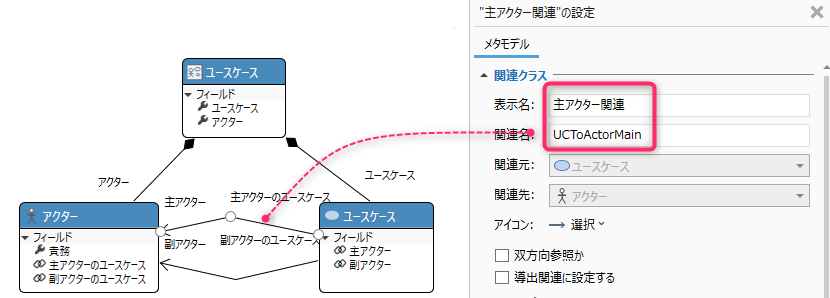

以下のように、定義した関連の意図・目的がわかるよう、適切なフィールド名を命名しましょう。

また、リボンメニューの「ホーム」タブ「クラス図」グループ「ラベルの表示」から、関連に関するラベルの表示/非表示を切り替えることもできます。

�同様に、関連クラスについても、何の関連クラスかがわかるよう、適切な名前を命名しましょう。

補足

関連追加後に関連元・先のクラス名を変更した場合、自動で命名された名前は追従されないため、関連追加時にデフォルトの名前を利用する場合、注意が必要です。

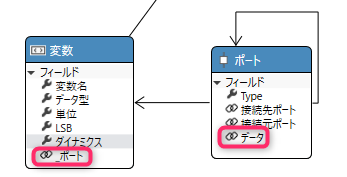

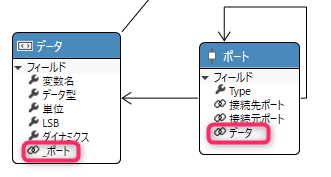

例えば、「ポート」クラスから「データ」クラスへの参照関連を追加した際に、 関連元である「ポート」クラスには、「データ」フィールドが追加され、 関連先である「データ」クラスには、「_ポート」フィールドが追加されます。

以下のように、関連追加後に「データ」クラスの名前を「変数」に変更しても、 関連元クラスの「データ」フィールドの名前は自動で変更されません。